ACHAT DE L’APPARTEMENT

En 1997, je m’avisai que mon activité professionnelle rendait improbable un retour en province à brève échéance. Je commençai alors par chercher un autre logement locatif, plus grand. Mais les loyers étaient dissuasifs. En fin de compte, je décidai d’accéder à la propriété en région parisienne ; dans ce but, je visitai des appartements, presque chaque week-end. Aucun appartement n’était à vendre dans l’immeuble où j’habitais alors. Si tel eût été le cas, je n’aurais pas acheté : au rez-de-chaussée, il y avait un commissariat qui avait eu son heure de gloire dans la presse écrite en octobre 1998.

Comme c’est le cas pour beaucoup de Français qui accèdent à la propriété, l’idée principale était de ne plus payer de loyer, et en cas de conflits de voisinage ou de difficultés liées à la gestion de l’immeuble, de ne plus être confronté comme auparavant à l’argument bateau, exposé d’un ton goguenard par les syndics de copropriété : « un syndic n’a pas de compte à rendre à un locataire, son unique interlocuteur est la copropriété ; arrangez-vous avec votre propriétaire bailleur ». Or, certains propriétaires bailleurs ne sont pas très sympathiques, loin de là. Surtout lorsqu’ils sont, comme divers indigènes du Val-de-Marne, adeptes d’une idéologie vieille de quatre millénaires.

Les biens immobiliers mis en vente étant de qualité très variable, il me fallut dix-huit mois pour sélectionner un appartement convenable. À l’automne 1998, je signai la promesse de vente chez le notaire du vendeur. (Contrairement aux usages de cette profession et aux accords initiaux, l’acte ne fut pas rédigé par le notaire de l’acquéreur. Et les deux études notariales me réservèrent d’autres surprises.)

Le choix de l’appartement avait été fait selon les critères classiques utilisés par tous les accédants à la propriété : distance travail-domicile, emplacement et allure de l’immeuble, proximité des transports en commun et des infrastructures communales, état satisfaisant de l’immeuble et du logement, taille critique de la copropriété, montant acceptable des charges de copropriété, informations communiquées par le vendeur et son notaire. (Il fallait être exceptionnellement soupçonneux pour deviner les particularités de la commune de Maisons-Alfort, du quartier et de l’immeuble).

Le notaire du vendeur n’avait pas jugé utile de m’informer des particularités de l’immeuble : je croyais qu’il s’agissait d’une copropriété régie exclusivement par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Lors de la signature de l’acte notarié, je ne pouvais deviner que l’immeuble était en réalité une sorte de caserne où les services de sécurité hébergent leurs employés ainsi que certains fonctionnaires de justice ! Avec diverses conséquences, parmi lesquelles le rôle insignifiant de l’assemblée générale de copropriété, qui n’est ici qu’une dérisoire chambre d’enregistrement : toutes les décisions sont prises ailleurs. C’est en toute bonne foi que j’ai acheté cet appartement, et non pas (comme l’insinuèrent ensuite mensongèrement les résidents de cette copropriété) dans l’intention d’entrer en conflit avec les divers ministères dont les personnels résidaient dans l’immeuble.

Je devins propriétaire en mars 1999.

Une mise en location immédiate aurait été envisageable, le logement étant alors en bon état et habitable. Mais je l’avais acheté afin d’en faire mon domicile. L’appartement était vide (la présence de meubles aurait été gênante), ce qui permit d’effectuer quelques travaux destinés à personnaliser l’appartement. Ces travaux furent réalisés entre mars 1999 et juillet 1999, surtout le week-end mais aussi pendant les congés annuels ; un membre de ma famille, âgé alors de 75 ans, eut l’amabilité de venir m’aider gracieusement. Mon domicile précédent étant situé à une quinzaine de kilomètres, il était possible de bénéficier de ses commodités et d’y retourner le soir pour dîner et se reposer.

Avant de commencer les travaux, il fallait savoir où se trouve le local technique, afin de relever les compteurs, et de pouvoir couper l’eau en cas de besoin. Le premier incident eut lieu ce jour-là. (C’était, me semble-t-il, début avril 1999.) Le gardien n’étant pas dans la loge, ce qui se comprend, nous partîmes à sa recherche. En explorant les parties communes de l’immeuble, en quête du gardien, nous fûmes accostés par un individu qui nous demanda, d’un ton rogue : « Que cherchez-vous ? Vous n’avez rien à faire ici ! » (la phrase s’était achevée par des noms d’oiseaux) : nous venions de rencontrer un membre de l’équipe de malfrats qui surveillait, de façon occulte, l’immeuble et ses abords.

Une demi-heure après cet incident, le gardien finit par se montrer, et nous renseigna. Ce gardien était le premier que j’eus l’occasion de rencontrer dans cet immeuble (mais, de 1987 à 1999, il avait lui-même eu des prédécesseurs, que je n’ai pas connus). Il déménagea le 15 juillet 1999. Lors de l’assemblée générale de l’année suivante, je demandai au syndic le motif de son départ (ce gardien paraissait plutôt accommodant), et on me répondit « qu’il ne disait pas bonjour à la secrétaire du syndic » ! Comme le fait de ne pas dire bonjour n’est pas un motif de licenciement, cela voulait dire que le véritable motif de cette éviction ne pouvait être avoué. Je constatai par la suite que l’arrivée d’un nouveau résident (moi-même) qui ne faisait pas partie du système mafieux de l’immeuble impliquait le recrutement d’un nouveau gardien, plus disposé à coopérer avec les employés des services de sécurité qui logeaient dans la copropriété, compte tenu de ce qui était prévu à mon encontre.

De mon point de vue, il y eut donc trois gardiens :

– « le premier », celui qui a déménagé le 15 juillet 1999 (je ne l’ai donc entrevu que pendant quelques semaines) ;

– « le deuxième », qui est resté en fonction du 16 juillet 1999 au 31 janvier 2011 ;

– « le troisième », qui a été recruté le 1er février 2011 (et qui est toujours en fonction actuellement).

La copropriété disposait d’un gardien, qui aurait pu être l’interlocuteur d’un nouveau résident et faciliter son insertion dans le microcosme que constitue toute copropriété ; il en est souvent ainsi dans les résidences qui estiment souhaitable d’employer des gardiens. La présence d’un couple de gardiens était jugée « indispensable » par la majorité des copropriétaires, mais pour des motifs que je découvris ultérieurement : le deuxième gardien avait reçu à mon sujet des instructions très précises de son employeur. Au lieu de se montrer accueillant et coopératif, il me chercha des crosses dès les premiers jours.

L’emménagement eut lieu le 23 juillet 1999, une date facile à retenir.

(Les commentaires du joyeux déménageur et de son équipe seront détaillés ultérieurement. Ils signifiaient de manière codée, je le compris par la suite, qu’ils savaient ce qui était prévu.)

Tout allait pour le mieux : les nouveaux meubles venaient d’être livrés ; pas de loyer, des charges raisonnables, un logement spacieux, pas de commissariat au rez-de-chaussée. L’avenir paraissait radieux : il semblait possible de faire des plans pour la vie privée et familiale.

Comme mon activité professionnelle m’imposait d’être présent dans les locaux de mon employeur, le logement était sans surveillance entre 8 heures et 19 heures, donc pendant onze heures. La présence d’un gardien aurait dû représenter une sécurité (ce ne fut pas le cas, bien au contraire) ; de plus, les voisins (dont je ne connaissais pas encore les activités professionnelles qui expliquaient leur présence sporadique liée aux congés compensateurs) auraient pu, en cas d’incident, faire preuve d’un minimum de civisme, appliquer à la lettre les codes de déontologie de leurs professions respectives, et prévenir le gardien (en supposant qu’il soit honnête) ou police-secours ou même, pourquoi pas, leurs autorités de tutelle respectives.

Il en fut tout autrement.

PREMIÈRES DIFFICULTÉS

Les premières difficultés apparurent déjà fin juillet 1999, dans les jours qui suivirent le déménagement.

En reprenant le travail, je constatai que j’étais suivi par des individus patibulaires, depuis le domicile jusqu’au lieu de travail. L’un d’entre eux habitait, et habite encore maintenant, au n° 2 de l’avenue Léon Blum (je suis parvenu à l’identifier partiellement, en juillet 2017, par la plaque d’immatriculation de sa voiture). On les remarquait d’autant plus facilement que les rues étaient désertes : j’étais le seul habitant de cette commune de 54 000 habitants à me rendre à la station de métro qui dessert le quartier !

Comme tous les occupants de tous les logements, je fermais les fenêtres et la porte en partant le matin. Mais, en rentrant le soir, je constatai, après avoir ouvert la porte, intacte (fermée à clé comme elle l’était le matin en partant), qu’une ou plusieurs feuilles mortes étaient posées au sol. Or, la présence de ces feuilles d’arbres ne pouvait s’expliquer que par une violation de domicile (au sens de l’article 226-4 du code pénal) : une personne inconnue était venue dans le logement pendant mon absence quotidienne et, puisqu’il n’y avait pas de trace d’effraction sur la porte et les fenêtres, avait utilisé un passe-partout.

Les filatures (si l’on peut dire, puisque la définition du dictionnaire est restrictive) avaient plusieurs objectifs : l’intimidation tout d’abord, mais surtout une surveillance continue destinée à protéger les complices qui fouillaient et détérioraient l’appartement et la voiture.

On pourrait faire observer, avec naïveté ou mauvaise foi, qu’il n’y avait là rien de bien grave. La présence d’une feuille morte « ne cause aucun préjudice ». Mais l’infraction pénale avait eu lieu, elle était commise de manière répétée et, à elle seule, justifiait le dépôt d’une plainte : un préjudice incontestable résultait du remplacement, coûteux, répété et inutile, des cylindres de la serrure. Par la suite, les « visiteurs » ne se contentèrent plus de petites bouffonneries ; à la plaisanterie de mauvais goût qui consistait à déposer des feuilles mortes, à subtiliser des factures et à utiliser les toilettes, firent rapidement place des dégradations de biens de plus en plus importantes.

Au fil des jours et des semaines, les « visiteurs » passèrent à la vitesse supérieure :

– le surlendemain du déménagement, survint une très étrange panne de voiture : le tuyau d’admission d’air, fixé par deux colliers de serrage, s’était détaché ; ce qui entraîne, sur ce modèle de voiture, un dysfonctionnement du freinage ; il est alors nécessaire d’immobiliser aussitôt la voiture et de la faire dépanner et réparer, ce qui fait perdre deux demi-journées ; mais le point essentiel est que deux colliers de serrage assujettis selon les règles de l’art ne peuvent se défaire simultanément, une intervention humaine est indispensable ; pour accéder au tuyau et à ses colliers de serrage, il faut ouvrir le capot, donc avoir les clés de la voiture ; c’est-à-dire que les auteurs du sabotage étaient en contact soit avec le concessionnaire qui m’avait vendu la voiture, soit avec les individus qui cambriolaient le logement ; de plus, les auteurs de l’infraction avaient des connaissances approfondies en mécanique automobile, qui leur avaient permis de savoir à l’avance les conséquences très dangereuses de cette détérioration ;

– la serrure de la boîte aux lettres, située dans le hall de l’immeuble, avait été détériorée par un inconnu : il était très difficile d’introduire la clé dans la serrure ; ou bien, la clé étant en fin de compte introduite, il était très difficile de la retirer ; toutes les lettres adressées au syndic afin de régler ce problème (parce que, dans une copropriété, les boîtes aux lettres sont des parties communes) restèrent sans réponse ; la conséquence étant que, pendant près d’une année, il ne fut pas facile de récupérer le courrier ; puis le plaisantin finit par se lasser, cessa d’esquinter la serrure, et il fut enfin possible d’ouvrir et fermer la boîte aux lettres ;

– le soir, au moment où j’entrais dans le logement, je constatais que la chasse d’eau des toilettes était en train de fonctionner ; ce qui signifie que les « visiteurs » venaient de partir, quelques instants avant mon arrivée ; ce phénomène se répéta quotidiennement, pendant trois ans, jusqu’au 31 mai 2002 ;

– le groupe de sécurité du chauffe-eau électrique était endommagé tous les jours ; en revenant le soir, il fallait commencer par éponger la flaque d’eau dans le placard, puis réparer le groupe de sécurité ;

– trois semaines après l’emménagement, vers la mi-août, je trouvai le verre gauche d’une paire de lunettes neuves complètement rayé ; le verre droit, qui avait été laissé intact, permettait de comparer et de constater aisément la déprédation ;

– des taches de graisse apparurent sur le revêtement de sol ; après quelques essais, il fut possible de trouver un produit qui permettait d’enlever ces taches sans abîmer le revêtement de sol ;

– les meubles furent détériorés (le bureau et les armoires rayés, le fauteuil forcé afin d’abîmer le mécanisme de rotation) ;

– les vêtements étaient lacérés à coup de cutter, et les chaussures étaient limées ;

– des graffitis apparurent sur les murs et les cloisons ; heureusement, les traces de crayon s’effaçaient assez facilement, mais cette corvée s’ajoutait aux autres (réparer le chauffe-eau, nettoyer la voiture, vérifier l’état des vêtements et des chaussures) ;

– de temps à autre, les poignées de fenêtres étaient dévissées ; il fallait alors les revisser, puis rafistoler les autres objets détériorés ;

– les « visiteurs » eurent aussi l’idée de vérifier le contenu du réfrigérateur, et de remplacer périodiquement les produits alimentaires nouvellement achetés par des produits identiques, mais dont la date de péremption était dépassée ;

– les samedis, après avoir garé la voiture dans le parking souterrain en revenant des courses, je portais le contenu du coffre à l’étage, en plusieurs fois ; en redescendant au sous-sol, je constatais que, dans le coffre de la voiture, pourtant fermé à clé, divers objets avaient été lacérés avec un cutter (habituellement, les sachets de pâtes et les paquets de café moulu) et leur contenu se répandait dans le coffre ; je découvris ainsi que les agents de l’État ont un humour très spécifique, fondé sur joie malsaine que procure les nuisances causées à autrui ; et surtout, l’acte de vandalisme étant commis pendant le bref moment où la voiture était sans surveillance, j’en conclus qu’il ne pouvait s’expliquer que par la complicité des voisins pour accéder dans les lieux, et par une surveillance permanente des lieux et des déplacements du propriétaire de la voiture ;

– lorsqu’il devint nécessaire de chauffer le logement (début novembre), les radiateurs laissés allumés à température réduite en partant le matin avaient, à mon retour, été mis en marche forcée par les « visiteurs » ; les factures d’EDF mirent ensuite en évidence cette consommation inutile d’électricité (qu’il fallut payer) ;

– ma machine a écrire (qui était pourvue d’une cartouche d’encre incorporée) s’avéra allergique au nouvel appartement : la cartouche d’encre qui, conformément au mode d’emploi, permettait d’imprimer deux cent vingt pages avant le déménagement, n’imprimait plus que la moitié environ, soit cent dix pages, après le déménagement ; et ce, à chaque renouvellement de cartouche, ce qui permet d’exclure l’éventualité d’une défectuosité de la cartouche neuve ; comme si les « visiteurs », désireux de ménager leur propre machine à écrire, venaient aussi pour dactylographier leur courrier personnel avec ma machine à écrire ;

– des grésillements se produisaient très souvent sur la ligne téléphonique filaire, ce qui gênait considérablement la conversation ; et le téléphone portable, acheté pour palier cette carence de la ligne filaire, était presque tout le temps déconnecté du réseau ; des appels intempestifs de personnes inconnues arrivèrent continuellement sur la ligne filaire et sur le portable ;

– dans le parking souterrain de la copropriété, des dégradations diverses étaient commises quotidiennement sur ma voiture (par exemple : rayures sur le capot ; pneu avant droit neuf remplacé par un pneu usé jusqu’à la corde ; portes déverrouillées ; salissures sur les sièges), alors qu’il n’y avait aucune trace d’effraction, ni sur les portes de la voiture, ni sur les deux portes d’accès au parking souterrain, ni sur les sept portes d’accès aux halls de l’immeuble ; les frais, très importants, causés par ces dommages ne m’ont jamais été remboursés.

QUE FAIRE ?

L’étonnement et la consternation firent place au mécontentement et à l’inquiétude. Il fallut tenter de comprendre ce qui se passait dans cet immeuble, ce quartier et cette commune. Et, autant que possible, s’efforcer de trouver des solutions.

Première question : qui étaient ces cambrioleurs équipés de passe-partout pour tous modèles de serrures ? Les cambriolages étant quotidiens et les dégâts de plus en plus importants, il fut impossible de rester passif. Le changement des cylindres de la serrure parut inévitable. (Bien sûr, les serruriers sollicités ne travaillaient pas gratuitement.) Or, après chaque remplacement, les cambriolages se produisaient à nouveau. Un simple particulier n’aurait pas pris un tel risque, tous les jours. Dès l’automne 1999, il était manifeste que les « visiteurs » faisaient partie des services de sécurité des structures étatiques, et que les voisins, pour une raison à déterminer, restaient passifs.

Deuxième question : une violation de domicile étant une infraction pénale, pourquoi prendre le risque de venir déposer des feuilles mortes dans un logement ? La réponse, incomplète, résulta de la disparition de diverses factures et des actes de vandalisme commis. Certains équipements du logement étant tombés en panne, il fallut les faire réparer ; mais les commerçants exigeaient les factures, avant de mettre en œuvre la garantie. Or, les factures étaient introuvables. Les visites domiciliaires étaient donc destinées, après avoir provoqué les « pannes » de divers appareils, de confisquer les factures correspondantes dans le but d’empêcher que ces objets puissent être réparés. L’objectif principal des « visiteurs » paraissait donc être le harcèlement. Quant aux dégradations, leur réparation entraînait des frais importants : le second objectif était manifestement de causer un préjudice financier au nouvel arrivant.

Troisième question : comment se faisait-il que les voisins et le couple de gardiens n’aient rien remarqué ? Un cambrioleur, même équipé d’un passe-partout, peut avoir de la chance : il s’introduit dans un immeuble, parvient à pénétrer dans un appartement, puis quitte rapidement l’immeuble avec son butin. Mais si ce cambrioleur revient tous les jours, sans se faire prendre, il est vraiment chanceux!Ou alors, les gardiens et les voisins sont complices.

ÇA CONTINUE !

Aux dégradations qui affectaient l’appartement et la voiture s’ajoutaient les autres incidents de toute nature (affiches suspectes, attroupements, exigences du gardien ou de certains voisins) dans les parties communes de l’immeuble ainsi que les curiosités observables dans l’espace urbain communal.

a) dans l’immeuble :

– en juin 1999, une affiche du syndic annonçait « une attaque du facteur » et la disparition du courrier de tous les résidents ce jour-là, ainsi que le « dépôt d’une plainte au commissariat » ; le problème fut évoqué lors de l’assemblée générale de l’année suivante, mais aucun résident n’avait constaté de disparition de courrier ; il s’agissait donc d’une « affiche-bidon », destinée à masquer le fait que le courrier d’un seul résident avait été dérobé ce jour-là (bien sûr, aucune plainte n’avait été déposée au commissariat) ; la technique de « l’affiche-bidon » fut utilisée plusieurs fois par la suite, ce qui me permit de découvrir d’autres particularités de l’immeuble ;

– ainsi, il advint qu’une affiche du syndic menaça de « faire enlever en fourrière les voitures en surnombre dans le parking souterrain de la copropriété » ; or, seuls les véhicules garés sur le domaine public peuvent être mis en fourrière, et non pas les voitures en stationnement dans une propriété privée ; malgré plusieurs lettres recommandées, le syndic refusa toujours de me faire une copie de cette affiche ; il fallut la prendre en photo ;

– la copropriété recourait aussi au procédé de « l’affiche-minute » : un avis était apposé dans le hall du n° 6 ; le temps qu’on aille chercher une feuille de papier et un stylo, ou encore l’appareil photographique, le document, qui n’était resté affiché que quelques instants, avait disparu ; ce qui est gênant, lorsque cette affiche expose des dates de réunions ou bien des instructions relatives à l’usage des parties communes ;

– de temps à autre, était utilisée la technique de « l’affiche prémonitoire » , qui démontrait que les voisins étaient informés à tout heure de mes faits et gestes, par des moyens non légaux ; par exemple, on prend l’air sur le balcon vers une heure du matin, avant d’aller se reposer, alors qu’aucun piéton, aucun voisin n’est visible, que tous les volets sont fermés ; le lendemain tôt le matin, surprise, dans le hall de l’immeuble, une affichette sur papier à en-tête du syndic, cependant non signée, informe les résidents (par exemple) qu’il « est interdit du fumer sur les balcons après 22 heures » ! (et l’affiche disparaît aussi rapidement qu’elle est apparue) ; si l’auteur de l’affichette n’est pas le syndic (selon toute apparence – puisqu’il est peu probable que celui-ci aurait rédigé le texte en pleine nuit), comment s’est-il procuré du papier à en-tête du syndic, et comment a-t-il fait pour savoir où j’étais à une heure du matin ?

– je m’attendais à faire progressivement connaissance avec les voisins de ma cage d’escalier, et à les croiser le matin ou le soir, alors qu’ils iraient au travail, eux aussi ; mais il n’y avait jamais personne, ni le matin ni le soir, hormis le gardien qui faisait le guet ; ce qui peut s’expliquer par l’existence d’un dispositif électronique caché qui informait certains résidents des déplacements de leurs voisins ;

– un groupe de personnes, que j’identifiai (lors de l’assemblée générale de l’année suivante) comme des membres du conseil syndical, se réunissait de temps à autre sous ma fenêtre, et l’ont entendait des phrases qui étaient manifestement des extraits de mes conversations téléphoniques des jours précédents ; autrement dit, ma ligne téléphonique était placée sur écoute ;

– le week-end, je remarquai avec étonnement que tous les logements qui donnaient sur la cour n° 8 semblaient inoccupés : volets fermés jour et nuit, même par temps ensoleillé ; la cour n° 8 ressemblait plus à un cimetière qu’à une cour d’immeuble d’habitation ; et c’est toujours le cas maintenant, en 2017 ;

– le week-end, je constatai aussi, dans le local des poubelles, que les bacs, vides à 14 heures, étaient à moitié remplis vers 17 heures, et pleins à 20 heures, sans qu’on ne croise jamais personne en allant jeter ses déchets ; comme si des lutins invisibles s’amusaient à remplir les poubelles à la place des voisins, invisibles eux aussi et pourtant présents dans l’immeuble ;

– dès l’automne 1999, l’ascenseur du n° 6 a été régulièrement affecté d’incidents du type « panne-minute » (l’ascenseur tombe « en panne » juste au moment où l’on arrive avec des bagages ; lorsque tous les bagages ont été montés par l’escalier en colimaçon, l’ascenseur se remet à fonctionner, sans l’intervention d’aucun réparateur !) ; or, ce type de panne ne peut s’expliquer que par l’existence d’un dispositif accordant la priorité aux instructions données depuis l’extérieur de l’ascenseur, donc la présence d’un poste de sécurité clandestin, dont les vigiles pouvaient modifier à leur gré les mouvements de l’ascenseur ; de plus, pour que les victimes de la clownerie comprennent bien, le conseil syndical se réunissait cinq minutes plus tard sous ma fenêtre, au moment où l’ascenseur se remettait à fonctionner, pour ironiser sur la cause de la panne mystérieuse (l’intention ironique était d’autant plus manifeste que, dans cette copropriété, les réunions du conseil syndical ont toujours lieu à huis clos) ;

– une autre plaisanterie liée à l’ascenseur consistait, sans que j’aie eu le temps d’appuyer sur un bouton, à faire monter l’ascenseur jusqu’au 5ème étage ; ensuite l’ascenseur redescendait au 4ème étage, puis au 3ème étage et ainsi de suite ; plaisanterie qui, elle aussi, ne peut s’expliquer que par la présence d’un poste de sécurité clandestin qui contrôle en permanence les mouvements de l’ascenseur ;

– dès septembre 1999, le gardien exigea les clés de l’appartement, sous un prétexte fallacieux (« ici, tous les résidents m’ont donné les clés de leur logement, il ne peut y avoir d’exception à cette règle »), et il y eut des représailles, à cause de mon refus ; le 21 septembre, le gardien me reprocha d’avoir provoqué un dégât des eux dans un logement de l’étage inférieur, situé sous à la verticale du mien.

– début octobre, le locataire de ce logement exigea, sous prétexte d’un dégât des eaux, qu’on lui paie la réfection de sa cuisine ; or, le relevé du compteur d’eau montrait qu’aucun écoulement d’eau n’avait eu lieu chez moi ;

– le courrier était distribué en plusieurs étapes (mais je ne le constatai pas immédiatement, plutôt les années suivantes) ; le facteur passait en fin de matinée ; mais, vers 18 heures, il y avait à nouveau du courrier ; parfois, vers 22 heures, il y avait encore du courrier ; donc, à Maisons-Alfort, la commune où il fait bon vivre, quelqu’un qui n’est pas le facteur (!) participe à la distribution du courrier (et, si nécessaire, à son détournement) ;

– des retards de distribution du courrier se posèrent rapidement ; parfois, des détournements (chaque année, en moyenne cinq accusés de réception de lettres recommandées ne reviennent pas chez l’expéditeur) ; le bureau de poste m’invita « à aller voir au commissariat » ; j’ignore si ces retards étaient causés par le plaisantin qui abîmait la serrure de la boîte aux lettres ou par l’inconnu qui distribuait le courrier lorsque le facteur était revenu au bureau de poste ;

– en outre, les dépliants publicitaires déposés dans les boîtes aux lettres plusieurs fois par semaine par les personnes qui gagnent leur vie de cette façon, réapparaissaient en quantité importante dans ma boîte aux lettres ; un voisin s’amusait à y jeter ses prospectus ; sans doute faisait-il cela afin d’attribuer ce comportement à quelqu’un d’autre ; c’est vers 2013 que je finis par l’apercevoir (il s’agit d’un père de famille domicilié au n° 2, avec deux enfants, une fille – l’aînée – et un garçon) ;

– dès que j’arrivais dans le parking souterrain, soit en partant soit en rentrant se formait aussitôt un attroupement composé (je le constatai au fil des jours) par des membres du conseil syndical, une pétroleuse du 5ème étage du n° 6, un couple de « cyclistes Taubira » du n° 10 qui avait libre accès à la caserne de la rue Busteau, un résident du 1er étage du n° 8 (devenu à son tour président du conseil syndical en juin 2006), en tout une dizaine d’individus ; ce qui prouve que, depuis 1999, existait un dispositif de surveillance du parking souterrain de l’immeuble ; l’argument mensonger selon lequel « le parking n’est pas surveillé » est donc destiné à masquer complicité de certains résidents de l’immeuble qui connaissaient dès 1999 l’identité des individus qui vandalisaient ma voiture ;

– dans la cour n° 8, les deux tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999 permirent d’abattre un bel arbre qui gênait le gardien et le conseil syndical ;

– ultérieurement (en 2000-2001), des « dégâts des eaux » se produisirent dans le parking souterrain, ou dans divers appartements, sans écoulement d’eau ni victime connue ; et l’on m’attribua la paternité de ces incidents ;

– à proximité, ou peut-être même dans la copropriété, un émetteur hertzien non identifié créait des nuisances permanentes (dystonie neurovégétative) dans un appartement ; en décembre 1999, une publication mensuelle diffusa un article qui exposait les incidences des ondes radio sur le système nerveux central ; cet article confirmait les informations déjà disponibles dans des publications médicales antérieures.

Deux tempêtes traversèrent la France juste après Noël :

– la première, dans la journée du 26 décembre ; avec des rafales de vent qui dépassaient cent kilomètres par heure, au point de faire tanguer une voiture dont le poids à vide est égal à 1,2 tonne ; en arrivant à Maisons-Alfort, en fin d’après-midi, je constatai que de nombreuses clôtures étaient défoncées par la chute d’arbres imposants qui, dans certaines rues, gênaient la circulation des véhicules ;

– la deuxième, dans la nuit du 27 au 28 décembre ; vers trois heures du matin, j’entendis des coups de masse dans la cour intérieure du n° 8 ; le bruit caractéristique d’une masse qui frappe le tronc d’un arbre ; mais, fatigué par une journée de travail passée à carreler les cloisons de la cuisine, dans l’espoir de les protéger des vandales, je ne me levai pas (sinon, j’aurais pu apercevoir les silhouettes des casseurs, et les compter) ; le lendemain matin, le bel arbuste de quatre mètres de haut, qui décorait la cour du n° 8 à proximité de mon balcon, avait été renversé.

Cet incident démontre la réactivité et l’opportunisme des individus qui tirent les ficelles dans cette copropriété : la tempête avait été annoncée par les services de météorologie, ils n’avaient que quelques heures pour réaliser que cette tempête serait un excellent bouc émissaire, pour se réunir afin de prendre la décision et, malgré les congés de fin d’année, pour trouver les comparses qui allaient l’exécuter. Mais leur objectif fut atteint. L’arbuste gênait : il empêchait les voisins et le gardien de voir, d’un coup d’œil, ce qui se passe sur mon balcon. Aussi fut-il abattu pendant la nuit. Dans toute la France, ce n’était qu’un arbre de plus parmi tous ceux qui furent renversés par la deuxième tempête. Vu le chaos généralisé, qui aurait osé se plaindre ?

Quelques petits détails clochaient, mais une seule personne les remarqua : le nouveau résident du n° 6, cet empêcheur de traficoter en rond. D’une part, tous les arbres qui décorent la cour intérieure et les abords extérieurs de la copropriété ont résisté aux deux tempêtes : un seul s’est renversé, celui qui a été abattu à coups de masse par les casseurs nocturnes. D’autre part, la première tempête, celle du 26 décembre, avait été beaucoup plus violente, et l’arbuste avait parfaitement résisté aux rafales de vent ; sans les bûcherons noctambules, il aurait aussi résisté à la deuxième tempête.

b) à l’extérieur :

– au n° 100 de la rue du 11 novembre, je remarquai début septembre la présence de caméras qui filment la totalité de la rue (et non pas les abords de cette maison) ; lorsque je pris des photos, les objectifs des caméras furent masqués ; ultérieurement, les caméras furent même dissimulées par un tissu ;

– au n° 39 rue Médéric, un véhicule de gendarmerie se présentait à 7h25 tous les matins ; un gendarme en uniforme sortait du n° 39, montait dans la voiture et partait avec son collègue en direction de la rue Busteau ; c’était l’unique véhicule et les deux seuls habitants qu’on apercevait le matin ;

– les habitants du quartier (il y en avait, puisqu’on parlait d’eux dans le bulletin municipal) étaient invisibles : hormis « les deux gendarmes de 7h25 », on ne voyait jamais personne entrer ou sortir du n° 39 rue Médéric, ni piéton ni voiture, alors qu’il y a trois cents logements, et cette situation insolite dura jusqu’en mai 2016, soit presque dix-sept années ; cette copropriété comporte donc un deuxième accès, qui fut utilisé pendant dix-sept ans, par une discipline sans faille qui démontre que les habitants de cet immeuble ne sont pas des civils ;

– après quatre mois d’intimidation, les gros bras chargés des filatures se firent plus discrets ; à l’angle de la rue Cadiot et de la rue du 11 Novembre, apparut alors un agent de police en uniforme chargé de régler la circulation ; il n’y avait aucune voiture, mais il écartait les bras pour inviter l’unique piéton à passer ;

– les premiers téléphones cellulaires furent proposés au grand public vers 1998-1999 ; avec comme conséquence les premiers problèmes de brouillage, ainsi que des attroupements d’inconnus qui se réunissaient certains jours devant le n° 6 pour téléphoner.

LA STRATÉGIE DÉFENSIVE

La vie quotidienne consistait alors à me rendre tous les matins sur mon lieu de travail, en sachant parfaitement que je rentrerais le soir en trouvant mon logement cambriolé et saccagé. Le changement des serrures, fort coûteux, n’avait servi à rien. La situation étant difficile à supporter, je pris conseil auprès des membres de la famille, et il fut convenu de porter plainte. Deux ans auparavant, la préfecture de police avait créé un service chargé spécifiquement d’enquêter sur les cambriolages sans effraction, cette infraction pénale étant alors en plein essor. Il était raisonnable d’espérer que la plainte serait confiée à ce service, nouvellement créé et sans doute désireux de démontrer son efficacité. Mais la gendarmerie (il y avait encore une brigade de gendarmerie à Maisons-Alfort ; l’année suivante, la gendarmerie fittransformer le bâtiment en logements de fonction) refusa d’enregistrer la plainte ; le commissariat local fit de même. Dans les deux cas, en ricanant. Ce qui pourrait signifier que les infractions dénoncées leur paraissaient familières. (S’agissait-il d’une coutume locale?)

Après de nouvelles discussions causées par cette difficulté supplémentaire, aussi déconcertante et troublante qu’imprévue, nous décidâmes de solliciter l’avis de la ligue des droits de l’homme.

La brève entrevue dans leurs locaux, début octobre, fut suivie le lendemain d’un appel téléphonique : en raison du refus de la police et de la gendarmerie, on nous conseilla de porter plainte avec constitution de partie civile. Ce qui fut fait le 22 novembre 1999.

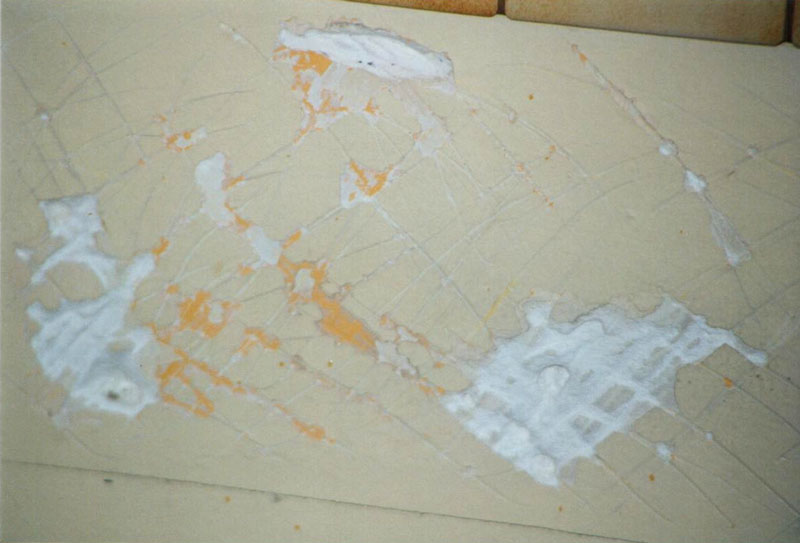

Le dépôt de la plainte eut une conséquence imprévue : début décembre, les « visiteurs » ne se contentèrent plus de vandaliser la voiture, de rayer les meubles, d’abîmer les vêtements, de voler des factures et de détourner le courrier, ils se mirent à asperger un produit corrosif sur les cloisons en plâtre de l’appartement.

L’enlèvement du plâtre corrompu ne servait à rien, si ce n’est à faire diminuer l’épaisseur de la cloison ; dès le jour suivant, le logement n’étant pas surveillé, les « visiteurs » venaient à nouveau dégrader le plâtre.

Il était bien sûr inenvisageable de demander à l’employeur cinq jours de congés chaque semaine : il me fallut solliciter à nouveau un membre de la famille, pour monter la garde dans le logement, afin que le plâtre puisse sécher, et que l’on puisse ensuite faire les réparations (mettre du plâtre neuf et refaire la peinture murale). Je décidai de poser du carrelage là où c’était possible (cuisine), ce qui m’obligea à modifier mon planning de fin d’année : au lieu de passer des vacances en famille du 23 décembre au 3 janvier, je fus contraint de revenir à Maisons-Alfort du 27 au 30 décembre, afin d’achever la pose du carrelage, et de tenter ainsi d’éviter que les cloisons ne soient détruites complètement par le produit corrosif.

La plainte avec constitution de partie civile connut ensuite un cheminement déroutant, très éloigné du canevas tracé par le code de procédure pénale : tous les juges d’instruction chargés du dossier s’efforcèrent de faire traîner les choses en longueur, sans prendre aucune mesure concrète pour faire cesser les infractions.

Photos (23) :

– meuble couvert de rayures (4) :

– lettre-bidon du 30 décembre 1999 (1) :

– caméras du 100 avenue du 11 novembre 1918 (2)

– n° 39 rue Médéric (2)

– cloison avec plâtre descellé – séjour (4) et cuisine (2)

– cour n° 8 av° Blum avec arbuste de 4 m de haut (4) avant arrachage

– cour n° 8 av° Blum avec arbuste de 4 m de haut (2) après arrachage

– Clôture de collège défoncée par les arbres renversés